佐久の先人・小池勇助少佐と積徳学徒隊(ふじ学徒隊)

更新日:2025年1月28日

お知らせ

糸洲の壕見学時の注意事項

・壕の奥に入る場合は、十分な装備のもと専門家と一緒に行動するようにしてください。

・雨天時は大変危険であるため、壕の中には絶対に入らないでください。

「ふじ学徒隊」の名称について

沖縄県糸満市「糸洲の壕(ウッカーガマ)」に建つ「鎮魂之碑」案内板の文言について

案内板には「戦後「ふじ学徒隊」と呼ばれた「積徳学徒隊」」とありますが、ふじ学徒隊の名称は、平成24年(2012)に製作された映画「ふじ学徒隊」(監督:野村岳也/製作:海燕社)から呼ばれるようになりました。それまで戦後66年間、私立積徳高等女学校の学徒隊は、積徳学徒隊、積徳看護学徒隊などと呼ばれていました。

「ふじ学徒隊」という名称は、ふじ同窓会役員と学徒隊のみなさんも参加されていた映画製作委員会で決まりました。

校章が「ふじの花」であったこと、同窓会が「ふじ同窓会」として活動されていたこと等、様々な理由から、「ふじ学徒隊」となりました。

1 沖縄戦と糸洲の壕

太平洋戦争の終盤である昭和20年(1945)3月に沖縄への米軍の攻撃が開始されました。いわゆる沖縄戦の始まりです。それにより糸洲の住民はウッカーガマとウンジャーガマという2つの入り口を持つ鍾乳洞(糸洲の壕)などに避難していました。ウンジャーガマは住民の避難用に床板を敷くなどの整備をし、1世帯当たり3畳ぐらいの広さがあったとされています。そして昼間はガマ(洞窟)に隠れ、夕方になると芋を掘ってきて家で煮てくるという生活が続きました。やがてウンジャーガマに避難していた住民は、このガマを日本軍が使用することになったことから追い出されてしまい、5月末には野戦病院が移動してきました。

5月末頃までは、部落にあまり被害はなかったようですが、中部一帯で激しい戦闘が展開され、那覇や首里が占領されると、戦火に追われた大勢の避難民が糸洲の部落にも続々と逃げてくるようになりました。住民達は壕に入っていたので、避難民は空いている屋敷や石垣の陰に石を積んで隠れました。6月になると、米軍は南部に進攻して、糸洲も激しい攻撃にさらされるようになりました。艦砲、爆弾、迫撃砲が絶え間なく撃ち込まれ、避難民が大勢隠れている家に多くの直撃弾があたり、60人から70人の避難民が一度に亡くなることもありました。

米軍の記録によると、6月16日に国吉丘陵のほとんどの日本軍陣地を制圧し、真栄里丘陵に進攻しました。翌17日には真栄里を守備する歩兵第22連隊本部を壊滅させ、真栄里部落を占領しました。このように国吉丘陵・真栄里丘陵という最後の防衛線が米軍に突破され、急速に日本軍は弱体化していきました。翌18日には小波蔵の丘陵を占領し、小波蔵と真壁を結ぶ道路のすぐ北側まで前進しました。翌19日には真壁の西を包囲し、日本軍と交戦しました。このころ糸洲一帯も制圧されたようです。

豊見城城跡に設置されていた第24師団第2野戦病院は、首里の陥落も時間の問題になったため、5月下旬にウンジャーガマに後退してきました。この野戦病院には積徳高等女学校の学徒隊25人が配属されていました。学徒隊は患者の看護にあたる一方で、食料運搬や壕内の病床や担架に利用するために周辺の家屋から戸板を運んでくるなど、追い詰められた状況の中でも精一杯働いていたと伝えられています。

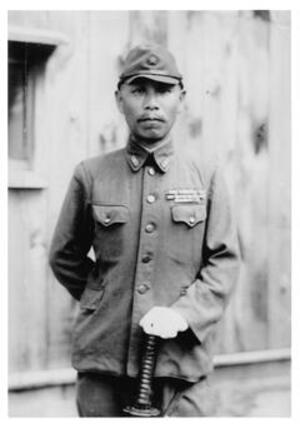

6月17日からガマは米軍に馬乗りされ、ガス弾の攻撃などを受けて患者が多数死亡してしまったようです。また、米軍の攻撃を前にして、重症患者は薬物注射で安楽死されたと言われています。同月26日には、「決して死んではいけない」と部隊長(病院長)であった小池勇助少佐(現在の佐久市野沢出身)が訓示をして、学徒隊は解散を命じられました。日本軍の組織的戦闘が終結した後の解散であったため、米軍には余裕があり、ガマを脱出した学徒隊員に犠牲者は少なかったようです。その後小池少佐は壕内で自決し、生涯を終えました。

2 小池勇助少佐の生い立ち

小池勇助少佐は、明治23年(1890)7月に長野県南佐久郡野沢村(現 佐久市野沢)で、6人兄妹の次男として生まれました。野沢中学校(現 野沢北高等学校)に通っている頃から母方の伯父で内科・小児科の医師であった阿部棄太のもとで医学を習い、卒業後は金沢医学専門学校(現 金沢大学医学部)へと進み内科を専攻しました。大正3年(1914)11月に金沢歩兵第7聯隊に入営した後、東京陸軍軍医学校で眼科を専攻しました。大正7年(1918)にはシベリアに出兵し、帰還後は同14年(1925)の予備役編入を経て東京帝国大学眼科教室で研究生活を送りました。その後、千葉県海上郡銚子町(現 銚子市)の石津眼科病院における勤務を経て、昭和3年(1928)に故郷の佐久へ帰り、佐久鉄道(現 JR小海線)の中込駅前に小池眼科医院を開業しました。

小池少佐は診療時間が終わると近くの川で釣りをし、日曜日には家族連れで海ノ口温泉に出かけました。気の短いところもあったようですが、根は快活で温情に富んだ人柄で、治療費を払えない患者からは集金しないなど、優しく義侠心を持った医師でした。

また昭和11年(1936)からは母校である野沢中学校の眼科の学校医となりましたが、その後、軍医として昭和12年(1937)、昭和16年(1941)、昭和19年(1944)の3回にわたって出征しました。

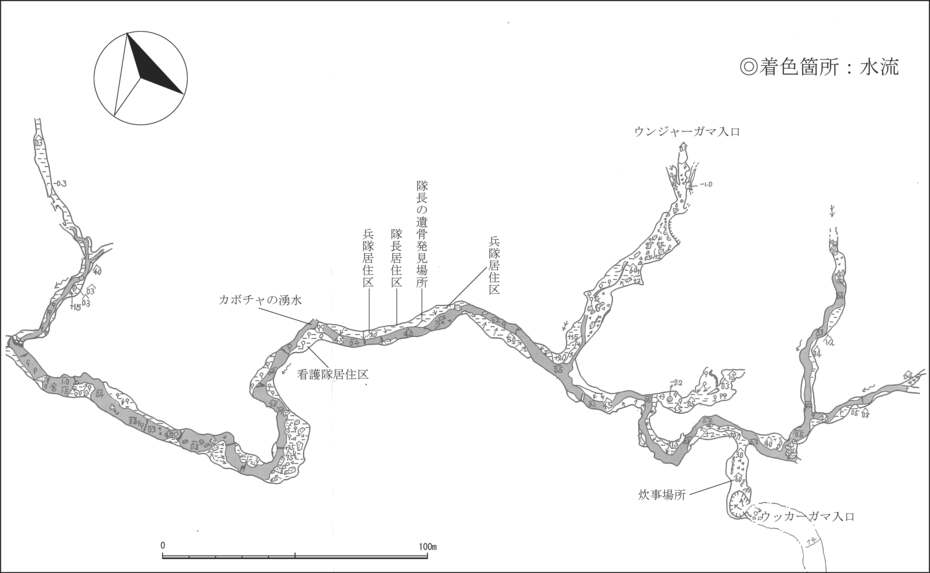

糸洲の壕 平面遺構図、写真

「糸洲の壕」平面遺構図【愛媛大学学術探検部編『愛媛大学琉球列島総合学術調査報告書』第2号(1965年)掲載図に一部加筆】

壕の入口

壕の入口

壕の内部(1)

壕の内部(1)

壕の内部(2)

壕の内部(2)

壕の内部(3)

壕の内部(3)

お問い合わせ

電話:文化振興・文化施設係:0267-62-5535 文化財保護・文化財調査係:0267-63-5321

ファックス:文化振興・文化施設係:0267-64-6132 文化財保護・文化財調査係:0267-63-5322