第5回 渋沢栄一と佐久の文化と芸術

更新日:2021年3月7日

館長の豆知識(5) 渋沢栄一と佐久の文化と芸術

驚異の起業家 渋沢栄一を魅了させた佐久

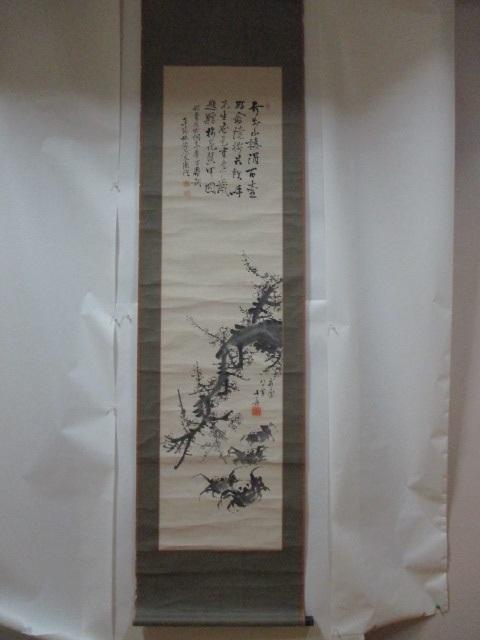

写真1 稼堂の還暦を祝った梅源並木徳信書・柳澤文真画 五郎兵衛記念館寄託 五郎兵衛新田古文書目録第8集 中原依田房一家文書 P147 No. 14 明治44年(1910)

写真1 稼堂の還暦を祝った梅源並木徳信書・柳澤文真画 五郎兵衛記念館寄託 五郎兵衛新田古文書目録第8集 中原依田房一家文書 P147 No. 14 明治44年(1910)

渋沢栄一研究の第一人者新井慎一氏は、その著書『若き日の渋沢栄一』の中で、渋沢家の製造した藍玉の信州における販売先について、佐久・小諸・上田だけでも50店舗の紺屋があり、1店舗当たり年間売上げは平均百両、渋沢家では他にも上州や秩父での売上げがあるので、それらを合わせると年商は一万両を超えていた、としています。

一万両の現在通貨への換算は困難ですが、仮に一両を十万円とすると、一万両は現代では10億円、利益率が15~20%とすれば年間1.5~2.5億円の利益という計算になるようです。

このような莫大な藍製品とお金が動く渋沢家の事業を遂行しながら、栄一たちの心を捉えて離さなかったものが佐久の文人芸術、その中心は詩・書・画を三絶とも称しますが、その道を説く全国的に有名な佐久の私塾の存在でした。

その歴史と伝統の私塾のひとつに依田稼堂が市内桜井で開いた「有隣塾」があります。

明治10年(1877)、依田稼堂は向学心旺盛な当時の桜井村の人々に乞われ五郎兵衛新田村立右文学校訓導という要職を捨て、漢籍・詩文を学びたい佐久の青年たちが働きながら学べるよう、極めて安い月謝と通学しやすいように夜間は10時まで開講の私塾を開きました。

写真1は、明治44年(1911)に木内芳軒最後の教え子にして現代書道の父比田井天来の師とされている依田稼堂の還暦を祝った学友の梅源並木徳信書・柳沢文慎絵による掛け軸です。

奥深い文人画の世界

ついこの間までの佐久の人々は、この掛け軸をひと目見て「還暦」だと理解ができていたでしょう。それというのも当館が収蔵する市民から託された近世古文書の中には、論語、大学、中庸、和漢朗詠集などの大量の漢籍が含まれていることから近世初期の頃、佐久の祖先たちの漢詩・漢籍の教養には深いものがあったことが推測されます。

稼堂還暦の寿詞七言絶句 並木梅源 近撮

稼堂還暦の寿画 柳澤文真 近撮

この掛軸の上段には漢詩が、下段には水墨画で「蟹」が描かれています。「蟹」は漢籍の世界では「華甲」とも記しました。というのは「華」という文字は十の文字6個と一の字が一つで成り立っていることから(10x6+1)で61歳、つまり「還暦」の祝い画だと先人たちは一目で理解していたのでした。そして同時に上部に揮毫された漢詩をも堪能していたのでした。

詩は心の中を語るともいいます。漢詩の作者並木梅源は24才の時18才の稼堂と恩師木内芳軒の塾で出会い、年下の稼堂を生涯温かく見守ってきた姿が漢詩の中から浮かんできます。

愛酒家の稼堂は時として酒が過ぎました。当館寄託の依田家文書の中に弟子の比田井天来が恩師の体を案じてこんこんと諭す書状が残っています。

というのも稼堂の人生は決して平坦なものではなく、上信一揆の暴徒による自宅焼き打ち、愛息の死、大切な弟の戦死等悲しみ苦しみがありました。それを知る梅源だからこそ詩中で「さぁ稼堂君、梅花の下で酒をたらふく飲みたまえ」と詠っていますし、柳澤文真先生は香り高い老梅のもと蟹に託して稼堂の人生の弥栄を祈っているようです。

忘れられていますが大正9年(1919)までは新聞朝刊に漢詩の投稿欄があり、ごく普通の農民が日々の漢詩の投稿を心待ちしていた世界がありましたし、昭和54年(1979)に市内臼田の臼田活版株式会社では伝統の和本の体裁、袋綴じで糸綴りの製本、そのうえ本文は旧字と難読漢字の多い漢詩集を苦心して出版していました。

佐久は稀世の中国文学研究者竹内好を世に送り出したように人々の心に漢詩・漢籍そして絵心の三絶の心が残っています。 佐久市五郎兵衛記念館館長 根澤茂(ねざわしげる)

田口石田漢詩集「易薯山房詩鈔」昭和54年(1979)易薯山房詩鈔刊行会 印刷 臼田活版株式会社 伝統の和本の体裁で発刊された漢詩集 五郎兵衛記念館

本文中の詩、書、画の近撮、掛軸もそうですが、漢詩と画は一体の世界です。

隣に掲げた詩画の漢詩は難解なものではなく口語訳すれば親しみやすい情景が浮かびます。

お問い合わせ

電話:文化振興・文化施設係:0267-62-5535 文化財保護・文化財調査係:0267-63-5321

ファックス:文化振興・文化施設係:0267-64-6132 文化財保護・文化財調査係:0267-63-5322