第23回平和の礎 用水開発 その2

更新日:2022年5月19日

佐久の戦争と平和

【関所破りの桜、別名苗代桜】関所破り名は碓氷の関で村人の武勇伝から、苗代桜名は開花で苗代づくりによります。田んぼに白く水稲育苗のハウスがいっぱいです。撮影小泉信一さん

【関所破りの桜、別名苗代桜】関所破り名は碓氷の関で村人の武勇伝から、苗代桜名は開花で苗代づくりによります。田んぼに白く水稲育苗のハウスがいっぱいです。撮影小泉信一さん

前田利家と真田幸村 が出陣していった里

市川五郎兵衛ゆかりの佐久市天然記念物「関所破りの桜」が今年も4月の初めに満開となりました。

この桜が見守る五郎兵衛田んぼ、用水開発がされる前は矢嶋村とその枝郷御馬寄村に属し、古代からの勅使牧望月牧の一部でした。

佐久市岩村田が生んだ知の巨人吉沢好謙は延享元年(1744)その大著『信陽雑誌』第19巻に、天正18年(1580)3月、この場所で前田利家は小田原北条氏攻略に向け陣立てをし、碓氷峠を越え緒戦に松井田城攻略をしたとあります。真田幸村はこの時が初陣でした。

不幸な戦国時代が終わったとき、ここで佐久の人々は天下泰平を願い、同じ戦いでも土俵の上での戦いに興じていました。

中央に五郎兵衛新田、画面かなたに水源の蓼科山、手前は治水の難所千曲川、撮影五郎兵衛記念館

中央に五郎兵衛新田、画面かなたに水源の蓼科山、手前は治水の難所千曲川、撮影五郎兵衛記念館

相撲に夢中だった佐久の若者たち

平成14年(2002)4月のことです。佐久市誌編纂委員だった小林基芳氏は五郎兵衛記念館収蔵古文書調査をするうちに、五郎兵衛新田村と周辺の村々の祭礼相撲興業に雷電為右衛門や、江戸相撲界での実力者相撲年寄浦風林右衛門が、大変深く関係していることを知り、当館からその調査報告書『草相撲が盛んだったころ―祭礼相撲の周辺―』を出版しています。

この当時村落共同体の中で、若者組と呼ばれる存在が用水の維持管理や、大河千曲川の治水、中山道往還の治安維持や祭礼の実行など重要な役割を担っていました。

そして若者組は祭礼に伴う相撲や、村方歌舞伎、手踊りなどの催しの中心になり、当館に江戸時代地方で隆盛を極めた相撲興業の貴重な記録を残していました。

当時の人々が大切にしていた相撲興業の貴重な歴史

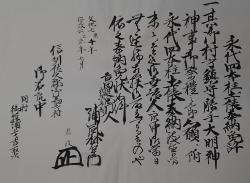

御馬寄村勝手神社四本柱土俵免許状 安政6年(1859) 佐久市五郎兵衛記念館寄託御馬寄区有文書

御馬寄村勝手神社四本柱土俵免許状 安政6年(1859) 佐久市五郎兵衛記念館寄託御馬寄区有文書

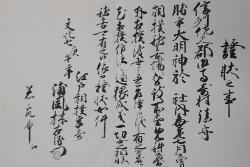

御馬寄村相撲稽古場免許状 文化7年(1810) 佐久市五郎兵衛記念館寄託御馬寄区有文書 撮影五郎兵衛記念館

御馬寄村相撲稽古場免許状 文化7年(1810) 佐久市五郎兵衛記念館寄託御馬寄区有文書 撮影五郎兵衛記念館

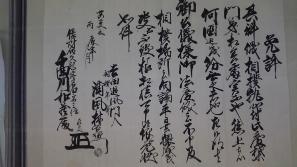

相撲門弟免許状 文化7年(1810)佐久市五郎兵衛記念館寄託丸山憲一家文書

相撲門弟免許状 文化7年(1810)佐久市五郎兵衛記念館寄託丸山憲一家文書

![]() 江戸時代の相撲免許状の詳しい説明はこちら➡(PDF:102KB)

江戸時代の相撲免許状の詳しい説明はこちら➡(PDF:102KB)

雷電の師匠相撲年寄浦風林右ヱ門相撲稽古場幕(塩名田神社)撮影小泉信一

雷電の師匠相撲年寄浦風林右ヱ門相撲稽古場幕(塩名田神社)撮影小泉信一

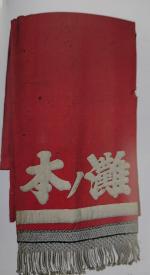

力士灘ノ本の化粧まわし(塩名田神社)撮影小泉信一

力士灘ノ本の化粧まわし(塩名田神社)撮影小泉信一

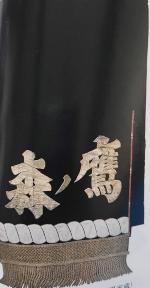

力士鷹ノ森の化粧回し(高野保男家蔵)撮影小泉信一

力士鷹ノ森の化粧回し(高野保男家蔵)撮影小泉信一

力士中津川の力士幟(佐藤修家蔵)撮影小泉信一

力士中津川の力士幟(佐藤修家蔵)撮影小泉信一

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

電話:文化振興・文化施設係:0267-62-5535 文化財保護・文化財調査係:0267-63-5321

ファックス:文化振興・文化施設係:0267-64-6132 文化財保護・文化財調査係:0267-63-5322