太陽系の天体たち

月面

どんな人にとっても、天体望遠鏡があったらまず見てみたいのが月ではないでしょうか。地球の衛星、月は天体観測で見るもっとも近くの星だといえるでしょう。無数のクレーターで覆われた表面のようすは、ごく小型の望遠鏡でも迫力満点に眺めることができます。中型から大型の望遠鏡では一つ一つのクレーターや地形をクローズアップして手に取るように楽しめます。

しかし月面の凹凸地形はいつでも見られるわけではありません。満月の時は地球から見て太陽光が正面から当たっているため、起伏があっても影ができずのっぺりとしか見えません。月の地形がよく見えるのは欠けた月の欠け際近くで、この辺りは太陽の光が低い角度から差しているため、起伏がしっかりと浮き立ってもっともよい条件で見られることになります。欠け際は月の満ち欠け具合(月齢)によって日々変わっていくため、月齢ごとに違った場所がよく見えます。ここではスタードームで撮影した写真と、各月齢の見ごろ、望遠鏡での見どころをご紹介します。

(画像をクリックすると大きな画像と解説が見られます)

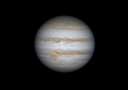

惑星

地球と同じように太陽の周りを回る惑星たちは、いわば地球の兄弟姉妹です。それぞれ違ったスピードで回っているため位置関係が変化し、地球から見た惑星たちは見える方向や位置が不規則に変わっていきます。星座を形作る普通の星を「恒星」(恒=常に変わらないという意味)と呼び、惑星を「惑う星」と書くのはそのためです。同じ理由で、それぞれの惑星の「見ごろ」は毎年変わっていくことになります。

(画像をクリックすると大きな画像と解説が見られます。)

彗星

時折夜空に現れ、多くの人の目を引く彗星。その特徴である尾を引いた姿から「ほうき星」とも呼ばれます。彗星は太陽系の外縁にある主に氷でできた小天体が太陽に近づき、蒸発したガスやはがれ落ちた塵が太陽の放射によって吹き流され、それが尾となって見えるものです。彗星は毎年たくさん見つかっていますが、肉眼で見えるほど明るく大きくなるものはとても少なく、そのような彗星が出るときには、そのたびにセかい中で彗星ブームが巻き起こります。彗星には発見時期をもとにした天文学上の符号がつけられていますが、それとは別に発見者や発見した機関の名前でも呼ぶことになっています。ここでは過去にスタードームから見えた明るい彗星たちをご紹介しています。

(画像をクリックすると大きな画像と解説が見られます。)